20. November 2025

Mini-Partikel und die Entstehung vom Blitz

ISTA-Wissenschafterin über das Einfangen winziger Partikel und Wolken-Elektrifizierung

Laser als Pinzetten, um die Wolken-Elektrifizierung zu verstehen? Das klingt erstmal nach Science-Fiction, aber am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) ist das die Realität. Forscher:innen haben eine Methode entwickelt, um mikrometergroße Partikel mit Lasern einzufangen und sie aufzuladen. Dadurch können sie deren Lade- und Entladungsdynamik im Laufe der Zeit beobachten. Veröffentlicht in Physical Review Letters, könnte diese Methode wichtige Hinweise darauf liefern, was Blitze auslöst.

Aerosole sind flüssige oder feste Partikel (Teilchen), die in der Luft schweben und nahezu überall vorkommen. Manche sind groß und sichtbar, wie etwa Pollen im Frühling. Andere sind so winzig, dass sie für das menschliche Auge nicht erkennbar sind, wie Viren während der Grippesaison. Manche wiederum kann man sogar schmecken, wie die Salzkristalle, die man mit der Meeresluft an der Küste einatmet.

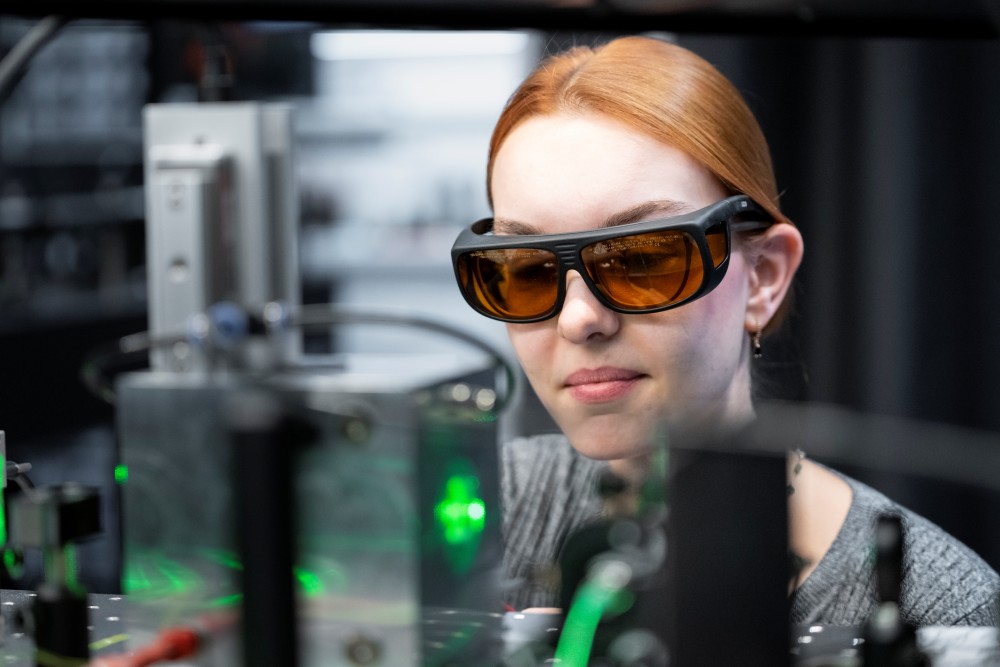

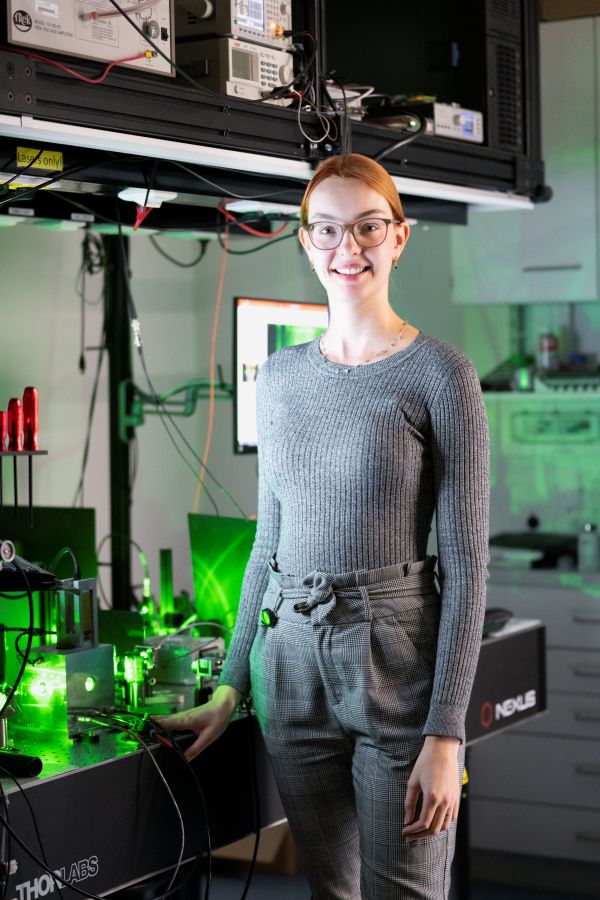

Die Doktorandin Andrea Stöllner forscht am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in den Gruppen von Scott Waitukaitis und Caroline Muller zu Eiskristallen in Wolken. Um herauszufinden, wie sich Eiskristalle ansammeln und mit elektrischer Ladung interagieren, nutzt die österreichische Wissenschafterin Modell-Aerosole – winzige, transparente Siliziumdioxid-Partikel.

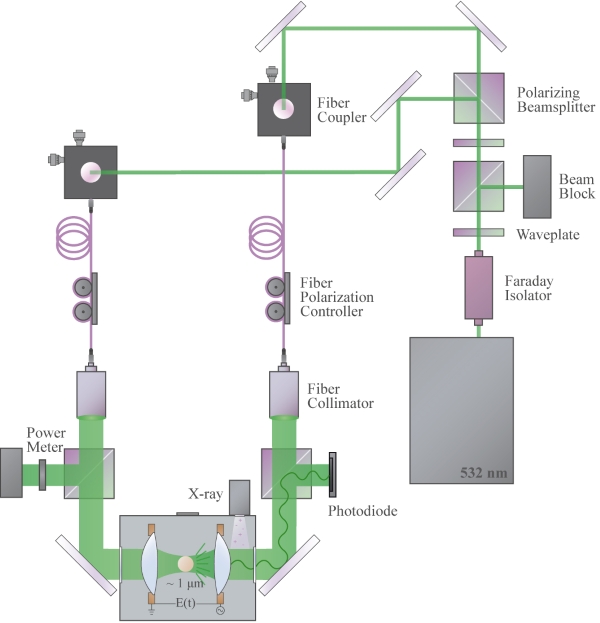

Stöllner, Isaac Lenton, Scott Waitukaitis und ihre Kolleg:innen haben nun eine Technik entwickelt, bei der sie mithilfe von zwei Laserstrahlen ein einzelnes Modell-Aerosol einfangen, fixieren und elektrisch aufladen können. Dieser Ansatz könnte in verschiedenen Bereichen Anwendung finden, unter anderem bei der Erforschung der elektrischen Aufladung von Wolken und der Entstehung von Blitzen.

Laserpinzetten fixieren Aerosolpartikel an Ort und Stelle

Glänzende Metallgeräte bedecken den großen Tisch vor Andrea Stöllner. Grüne Laserstrahlen durchziehen den Raum und werden von einer Reihe kleiner Spiegel reflektiert. Aus dem Tisch ertönt ein zischendes Geräusch, als würde Luft aus einem Reifen entweichen. „Das ist ein Anti-Vibrationstisch“, erklärt Stöllner und weist auf dessen entscheidende Rolle bei der Absorption von Vibrationen aus dem Raum und den umliegenden Geräten hin – unerlässlich für Präzisionsarbeiten mit Lasern.

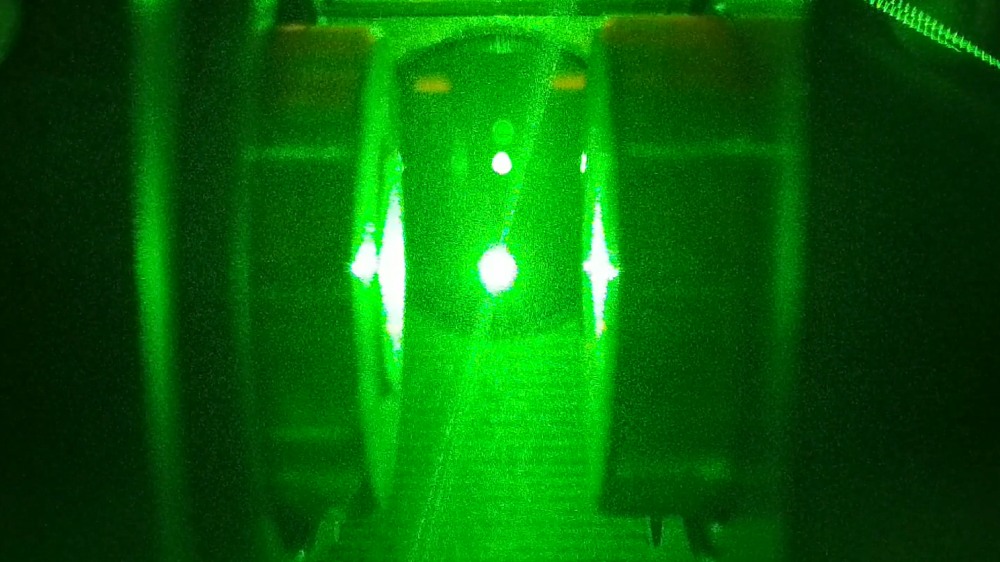

Die Laser bewegen sich im Zickzack durch eine Art Hindernisparcours und laufen schließlich in zwei Ströme zusammen, die in einer Kammer münden. Hier treffen die beiden Strahlen aufeinander und bilden eine „Falle“, in der winzige Objekte allein durch Licht stabil gehalten werden. In dieser magischen Box treiben Partikel an dieser Pinzette vorbei. Plötzlich – bumm! – Ein grüner Schimmer erscheint. Stöllner hat gerade ein perfekt rundes, leuchtend grünes Aerosolpartikel eingefangen und hält es mit der „optischen Pinzette“ fest.

„Als ich zum ersten Mal ein Teilchen eingefangen habe, war ich überglücklich“, erinnert sich Stöllner an ihren Aha-Moment vor zwei Jahren, kurz vor Weihnachten. „Scott Waitukaitis und meine Kolleg:innen stürmten ins Labor und warfen einen kurzen Blick auf den eingefangenen Aerosolpartikel. Damals hielt es genau drei Minuten lang, dann war das Teilchen wieder verschwunden. Jetzt können wir es wochenlang in dieser Position halten.“

Die Wissenschafterin benötigte fast vier Jahre, um das Experiment so weit zu bringen, dass es zuverlässige Daten lieferte. Ausgangspunkt war eine frühere Version des Setups, welches von ihrem Kollegen, dem ehemaligen ISTA-Postdoc Isaac Lenton entwickelt, worden war. „Ursprünglich war unser Aufbau so konzipiert, dass er nur ein einziges Partikel halten und dessen Ladung analysieren sollte. Wir wollten damit herausfinden, wie Feuchtigkeit dessen Ladungen verändert“, erklärt Stöllner. „Aber so weit sind wir nie gekommen. Die von uns verwendeten Laser laden nämlich unsere Aerosolpartikel auf.“

Elektronen herauswerfen

Die Wissenschafterin und ihre Kolleg:innen entdeckten, dass Laser die Partikel durch einen „Zwei-Photonen-Prozess“ aufladen.

Normalerweise sind Aerosolpartikel nahezu neutral geladen, wobei Elektronen (negativ geladene Teilchen) in jedem Atom des Partikels herumwirbeln. Laserstrahlen bestehen aus Photonen (Lichtteilchen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen), und wenn zwei dieser Photonen gleichzeitig absorbiert werden, können sie ein Elektron aus dem Partikel ‚herauswerfen‘. Auf diese Weise erhält das Teilchen eine elementare, positive Ladung. Schritt für Schritt wird es immer positiver geladen.

Für Stöllner ist es eine spannende Entdeckung, diesen Mechanismus zu verstehen, die sie für ihre Forschung nutzen kann: „Wir können nun die Entwicklung eines einzelnen Aerosolpartikels von der neutralen bis zur hochgeladenen Ladung genau beobachten und auch die Laserleistung anpassen, um die Ladegeschwindigkeit zu steuern.“

Diese Beobachtung zeigt auch, dass das Partikel, wenn es positiv geladen wird, beginnt, sich zu entladen. Das bedeutet, dass es gelegentlich spontan Ladungen abgibt. Weit über unseren Köpfen könnte in den Wolken etwas Ähnliches geschehen.

Blitze entschlüsseln?

Gewitterwolken enthalten Eiskristalle und größere Eiskörner. Wenn diese aufeinanderprallen, tauschen sie Ladungen aus. Schließlich lädt sich die Wolke so stark auf, dass sich Blitze bilden. Der erste kleine Funke eines Blitzes könnte dabei an den geladenen Eiskristallen selbst entstehen. Wie genau Blitze aber entstehen, bleibt weiterhin ein Rätsel. Einige alternative Theorien gehen davon aus, dass kosmische Strahlen den Prozess auslösen, da die von ihnen erzeugten geladenen Teilchen aus bereits vorhandenen elektrischen Feldern beschleunigt werden. Laut Stöllner ist der derzeitige Konsensus aber, dass das elektrische Feld in Wolken zu schwach ist, um Blitze zu verursachen.

„Unser neues Setup gibt uns die Möglichkeit, die Eiskristall-Theorie zu untersuchen, indem wir die Ladungsdynamik eines Teilchens im Laufe der Zeit genau beobachten“, erklärt Stöllner. Zwar sind die Eiskristalle in Wolken viel größer als die Modellkristalle, die Wechselwirkungen im Mikrobereich können aber Aufschlüsse über das Gesamtbild geben. „Unsere Modell-Eiskristalle zeigen Entladungen. Vielleicht steckt noch mehr dahinter. Stellen Sie sich vor, dass die Mini-Partikel irgendwann winzige Blitze erzeugen würden – das wäre wirklich cool“, schmunzelt Stöllner.

Publikation:

Stoellner et al. Using optical tweezers to simultaneously trap, charge and measure the charge of a microparticle in air. 2025. Physical Review Letters. DOI: 10.1103/5xd9-4tjj

Projektförderung:

Dieses Projekt wurde durch Mittel des Europäischen Forschungsrats (ERC) im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizont 2020“ der Europäischen Union (Fördervereinbarungen Nr. 949120 und Nr. 805041) unterstützt.