12. Juni 2025

Physik mit einem Hauch von Star Trek

Wie amorphe Festkörper bestimmte Verhaltensweisen erlernen

Können wir verstehen und vorhersagen, wie komplexe Systeme lernen? Forschende am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) modellierten das Lernen in einem theoretischen Rahmen für amorphe Materialien. Dabei kamen sie zu überraschenden Ergebnissen, die an eine Philosophie aus Star Trek erinnern. Ihre interdisziplinäre Arbeit schafft ein praktisches Werkzeug, um inverses Design zu verstehen und durchzuführen, und ist ein konkreter Schritt zur Formalisierung des Lernens in verschiedenen Systemen. Die Ergebnisse wurden in Physical Review Letters veröffentlicht.

Generative künstliche Intelligenz ist mittlerweile so weit verbreitet, dass kaum jemand behaupten kann, noch nie mit einem Large Language Model (LLM) interagiert zu haben. Aber wie können solch hochkomplexe Systeme über die bloße Nachahmung von Intelligenz hinaus lernen und bestimmte Verhaltensweisen entwickeln? Die gleiche Frage nach dem Lernen stellt sich auch bei verschiedenen Phänomenen in unserer greifbaren Welt. Diese reichen von der Funktionsweise der Evolution über die Verdrahtung unseres Gehirns bis hin zu unzähligen physikalischen Systemen. „Die größte Herausforderung besteht darin, dass wir noch keinen einheitlichen Rahmen haben, um das Lernen systematisch zu beschreiben“, sagt Carl Goodrich, Assistenzprofessor am Institute of Science and Technology Austria (ISTA). Er zielt aktuell darauf ab, gemeinsam mit der Postdoktorandin Mengjie Zu und dem PhD-Studenten Aayush Desai, die Theorie des Lernens in Systemen voranzubringen. Ihre theoretische Arbeit mit amorphen Festkörpern – also Materialien, die keine regelmäßige Anordnung der Atome in einem Gitter aufweisen – ist ein konkreter Schritt hin zu einer einheitlichen Theorie darüber, wie Materialien und Systeme lernen. Darüber hinaus dient ihre Arbeit als praktisches Werkzeug für die Entwicklung neuartiger Materialien. Dies könnte weit über amorphe Festkörper hinaus Auswirkungen haben – und möglicherweise Aufschluss über alle Systeme geben, einschließlich des maschinellen Lernens.

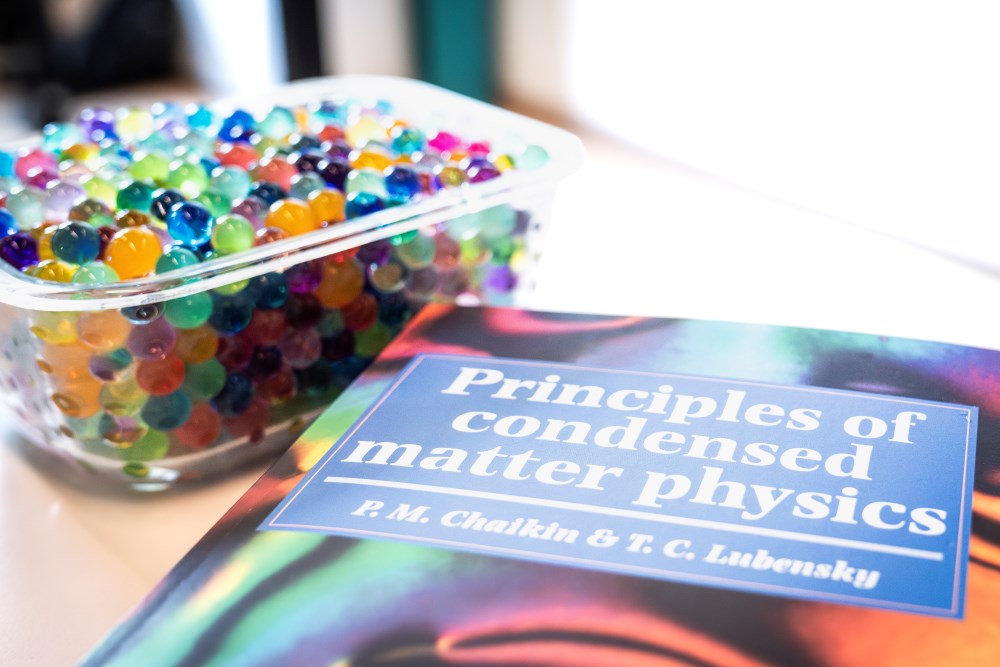

Bunte, weiche Murmeln in einem Glas

Systeme können unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen oder verschiedene Aufgaben erfüllen. Theoretische Physiker:innen, Mathematiker:innen und Materialwissenschafter:innen fragen sich jedoch, ob ein bestimmtes Modell alle diese Aufgaben gleichzeitig abbilden kann. Dies ist das „Unabhängigkeitsprinzip“, definiert als verschiedene Eigenschaften in einem System oder Material, die unabhängig voneinander eingestellt werden können. Um dies zu veranschaulichen, verwendeten Goodrich, Zu und Desai ein stark vereinfachtes Spielzeugmodell aus amorphen Festkörpern: verformbare kleine Kugeln in einem Behälter, ähnlich wie weiche Murmeln. Diese kleinen Kugeln haben unterschiedliche Farben, um die verschiedenen Parameter im Modell darzustellen. „Wir können uns leicht vorstellen, eine Kraft auszuüben, die die Kugeln lokal verformt. Aber können wir einen bestimmten Parameter im Modell mit einem eindeutigen, nicht zufälligen Ergebnis verknüpfen?“, fragt Goodrich. „Letztendlich wollen wir die Komplexität der amorphen Festkörper durchbrechen, indem wir das volle Potenzial ihrer unabhängig voneinander einstellbaren Parameter erschließen.“ Aber obwohl die bunten Kugeln dabei helfen, das theoretische Modell zu veranschaulichen, findet die eigentliche Forschung in den Bereichen der theoretischen Physik und Mathematik statt.

Aufschluss über eine jahrzehntealte Theorie

In ihrem theoretischen Modell amorpher Festkörper stellten sich die ISTA-Forscher:innen die Parameter als „Eingaben“ in einer physikalischen Black Box vor. Was aus dieser Black Box herauskommt, sind die verschiedenen Eigenschaften oder „Verhaltensweisen“ des Modells. Sie argumentieren, dass ihre Forschung es ihnen ermöglicht, zu verstehen, was in der Black Box vor sich geht. „Die eigentliche Mathematik ist wahrscheinlich die einfachste, die man sich vorstellen kann, und ermöglicht dennoch nicht triviale – also ganz bestimmte – Verhaltensweisen“, sagt Goodrich.

Die Theorie hinter dieser Mathematik gibt es jedoch schon seit fünfzig Jahren. Warum wurde das Problem dann nicht schon längst gelöst? „Erst in den letzten zehn Jahren sind numerische Werkzeuge so ausgereift, dass wir nun eine bestimmte Jacobi-Matrix berechnen können“, erklärt Goodrich. „Dadurch konnten wir die Blackbox der Physik knacken und fundierte Schlussfolgerungen ziehen.“

Ergebnisse, die an eine Star-Trek-Philosophie erinnern

Traditionell haben Materialwissenschafter:innen die Eigenschaften von Materialien anhand ihrer Kristallstruktur optimiert. Diese Vorgehensweise erfordert jedoch erhebliche strukturelle Veränderungen. In den letzten Jahren vermuteten mehrere Forschende jedoch zunehmend, dass sehr kleine, aber präzise Veränderungen der Eigenschaften amorpher Festkörper zu erheblichen Veränderungen ihres Verhaltens führen könnten. Die Forschungsergebnisse der Goodrich Gruppe zeigen, dass diese Vermutung richtig war.

In einer 2024 in Communications Materials veröffentlichten Arbeit haben Zu und Goodrich bereits gezeigt, dass inverses Design in amorphen Festkörpern in vielen Fällen effektiver ist als erwartet. Inverses Design ist ein Forschungsansatz, bei dem ein gewünschtes Ergebnis oder eine gewünschte Funktionalität als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Materials, einer Geometrie oder eines Prozesses dient, mit denen dieses Ergebnis erzielt werden soll. In ihrer aktuellen Publikation in Physical Review Letters gehen sie der Frage nach, warum dies überhaupt möglich ist und wie sich die Eigenschaften der Materialien am besten optimieren lassen. Auf der Grundlage der Berechnung der Jacobi-Matrix können sie nun ein neues System anwenden und die Ergebnisse ihrer früheren Arbeit vorhersagen. „Bevor ich für meine Postdoc-Arbeit zur Goodrich Gruppe kam, hielt ich es für fast unmöglich, das Verhalten amorpher Festkörper vorherzusagen“, erklärt Zu, die während ihres Doktorats das Verhalten von Kristallen untersucht hat. „Bei der Arbeit an dem vorliegenden Projekt habe ich erkannt, dass amorphe Festkörper ein unendliches Potenzial für die Gestaltung unterschiedlichster Eigenschaften haben.“

Desai, der als ISTA-Doktorand im Rahmen seiner Rotation in der Goodrich Gruppe an der Arbeit mitgewirkt hat, zieht eine Parallele zu Star Trek: „Das was Mengjie gerade über die Ergebnisse erklärt hat, erinnert mich sehr an ‚Unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Kombinationen‘ oder auf Englisch IDIC (Infinite Diversity in Infinite Combinations), die Grundlage der vulkanischen Philosophie.“ Während die Vulkanier IDIC entwickelten, um die Vielzahl der Variablen im Universum zu begrüßen, in der festen Überzeugung, dass Vielfalt und Einheit miteinander existieren können, beginnen Zu, Goodrich und Desai, das unendliche Potenzial amorpher Festkörper zu entdecken.

Von neuartigen Materialien zum maschinellen Lernen?

Die theoretischen Arbeiten des Teams zeigen einen starken „intentionalen“ Zusammenhang zwischen Input und Output und könnten Möglichkeiten für die Entwicklung oder Herstellung neuartiger Materialien für spezifische Anforderungen eröffnen. „Im Prinzip haben wir jetzt einen Weg gefunden, um Materialien mit einer Kombination von Eigenschaften herzustellen, die sonst unmöglich gewesen wären“, sagt Goodrich. Bisher konnten Forscher:innen nur zwei Outputs in amorphen Festkörpern unabhängig voneinander abstimmen. Um herauszufinden, wie weit sie das Konzept der Unabhängigkeit in ihrem Modell ausreizen können, untersuchte das ISTA-Team, wie viele von 21 Verhaltensweisen sie einstellen können. Es gelang ihnen, alle einzustellen. „Danach wollten wir herausfinden, ob dies noch weiter gehen könnte, und untersuchten 16 zusätzliche Verhaltensweisen. Nachdem wir die unabhängige Einstellung aller 37 Outputs erreicht hatten, eröffneten sich uns scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten“, erklärt Zu.

Nach Ansicht des Teams lässt sich ihr theoretischer Rahmen auf fast jedes lernfähige System übertragen. Beispiele hierfür könnten so weit hergeholt sein wie die Konstruktion komplexer und funktionsfähiger Nanomaschinen oder die Weiterentwicklung von Algorithmen für maschinelles Lernen. Vorerst bleiben jedoch amorphe Festkörper das primäre Modell für diesen Fortschritt hin zu einer gemeinsamen Sprache des Lernens über Disziplinen hinweg. „Wenn man sich amorphe Festkörper ansieht, scheint die Physik anders zu sein als ursprünglich erwartet“, sagt Goodrich. „Aber im Nachhinein macht es alles Sinn.“

Publikation:

Mengjie Zu, Aayush Desai, and Carl P. Goodrich. 2025. Fully independent response in disordered solids. Physical Review Letters. DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.238201

Projektförderung:

Dieses Projekt wurde durch Mittel des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) finanziert.